|

그러니 니르말라의 얘기를 좀 더 들어보자. 예를 드는 게 좋겠다. 우리는 끊임없이 삶의 계획을 세운다. 좀 더 나은 삶을 위해서다. 그러기 위해 ‘나’를 바꾸려고 노력한다. ‘이렇게 행동하는 게 좀 더 나다운 거야’ ‘이런 결정을 내리면 나는 발전할 거야’라며 안도한다. 하지만 결국 원하는 것을 이루고도 다시 불만족에 빠진다.

이유가 뭘까. 그것은 바로 ‘나’라는 것이 존재한다는 오해 때문이다. 저자는 진정한 ‘나’가 없을 때조차 대부분의 것들이 이미 정해진다고 얘기한다. 미래에 대한 두려움과 스스로에 대한 환상이 이미 나의 생각과 결정을 지배하는 탓이다. 욕망과 희망이 주는 부작용이다. “‘나’라는 것은 진실과 정반대되는 모든 특성을 가지고 있습니다. ‘나’는 한마디로 거짓입니다. 우리는 ‘나’라고 부르는 이 정교한 건축물을 자신이 생각하고 느끼고 욕망하고 지각하는 것으로 짓습니다만, 그것은 모두 ‘나’를 포장하기 위해 만들어낸 것입니다.”

그렇다면 ‘가상의 나’는 왜 생겨날까. 우리가 ‘공식’을 따라 살기 때문이다. 삶에서 가장 근본적인 질문은 두 가지다. ‘나는 누구인가’와 ‘어떻게 살 것인가’이다. 한데 사람들은 대부분 후자의 질문을 더 좋아한다. 우리의 마음이 ‘공식’이 있는 질문에 더 이끌리기 때문이다. 그런데 ‘공식’을 따르다 보면 진실과 다른 ‘나의 생각’이 반영된다. 저자는 말한다. “’나는 누구인가’라는 질문을 먼저 던져야 마땅하다. 그러고 나면 ‘어떻게’라는 질문은 저절로 해결될 것이기 때문이다.”

그는 대안으로 ‘참나실현(self-realization)’을 얘기한다. 우리의 관심·주의·생각을 ‘있는 것(what is)’에 집중하라는 것이다. 존재하지도 않는 관념·믿음·견해·욕망·꿈·환상이 고통의 원인이 되기 때문이다. ‘있는 것’에서 진실을 들여다보기에 좀 더 힘쓰라고 당부한다. 일상의 매 순간 ‘운전하고 있는 나는 누구인가’ ‘요리하고 있는 나는 누구인가’를 자꾸 묻다 보면 그 ‘나란 존재’가 환상이고 거짓이라는 것을 깨닫게 되고, 당신의 생각을 미래가 아닌 ‘현재’로 되돌려 놓게 된다는 얘기다.

정신을 바짝 차리지 않는다면 책 속에서 길을 잃기 쉽다. 저자의 주장은 스스로의 표현처럼 ‘말로 할 수도 글로 쓸 수도 없는 진리’다. 그나마 다행인 건 읽는 이의 호흡에 맞춰 질문을 던지고 답을 하는 형식이라는 것. 어쩌면 ‘나는 없다’는 두 마디를 이해하기 위해 저자의 e-메일로 전화 상담을 예약하게 될지도 모른다.

jerry(미산 김제홍)

2012.12.02寶山

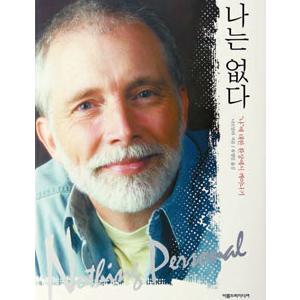

2012.12.03서양인 같은데.. 서양인 같지 않은 얼굴, 인상이 참 따듯합니다.

'나'의 없음은 법의 드러남 이라고 생각합니다.

박카리 비구에게 말씀하신 부처님의 법문이 떠오릅니다.

" 나를 보는자 법을 보고, 법을 보는 자 나를 본다."